Während Deutschland auf eine zunehmend digitale, dezentrale und nachhaltige Energiezukunft zusteuert, steht der Energiesektor vor wachsenden Herausforderungen in der Cybersicherheit. Die Energiebranche ist ein zentraler Bestandteil der nationalen Infrastruktur, und jede Störung – sei es durch Ransomware, Insider-Bedrohungen oder ausländische Angriffe – kann verheerende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen haben.

In unserem neuen Artikel untersuchen wir die kritischsten Cybersicherheitsprobleme in der deutschen Energiebranche und stellen praxisnahe Strategien zu deren Bewältigung vor.

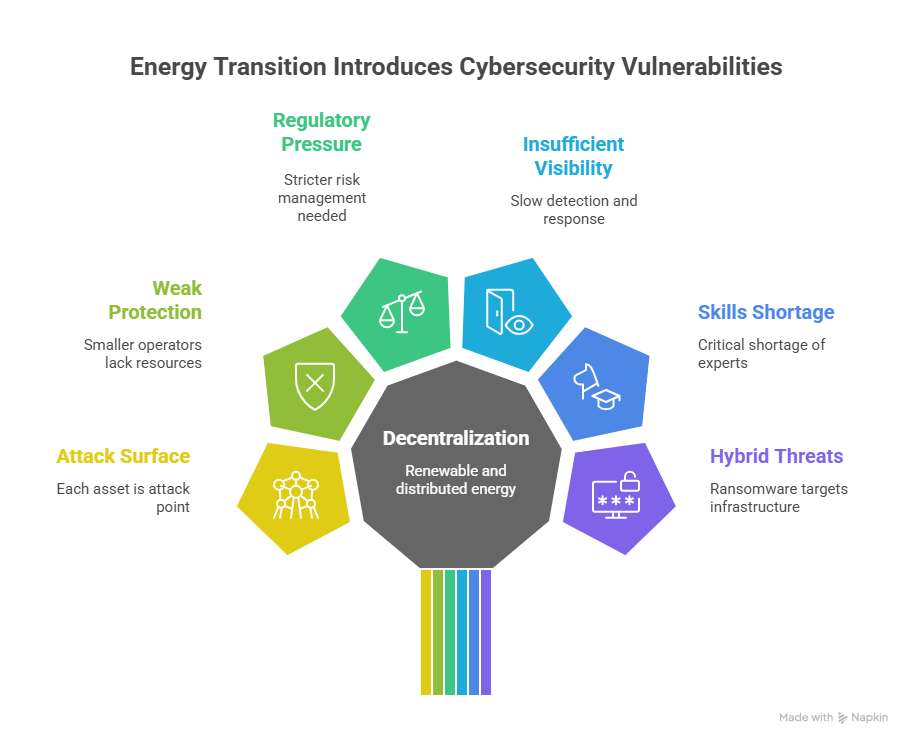

1.Dezentralisierung und Digitalisierung verursachen Schwachstellen

Die Energiewende in Deutschland beschleunigt den Umstieg auf erneuerbare und dezentrale Energieerzeugung – Solarkraftwerke, Windparks und intelligente Stromnetze. Während diese Dezentralisierung die Nachhaltigkeit und Effizienz verbessert, bringt sie gleichzeitig neue Cybersicherheitsrisiken mit sich. Jedes vernetzte Asset – sei es ein intelligenter Zähler, eine Umspannstation oder eine digitale Steuerplattform – stellt einen potenziellen Angriffspunkt dar. Viele Systeme wurden nicht für moderne Cybersicherheit konzipiert, und die schnelle Digitalisierung übersteigt oft die Sicherheitsinvestitionen.

Um diese Risiken zu adressieren, sollten Energieversorger Zero-Trust-Architekturen implementieren, um sämtliche Verbindungen zwischen IT-, OT- und Cloud-Systemen zu authentifizieren. Vor der Integration neuer Assets werden umfassende Cyber-Risikobewertungen durchgeführt, und durch Netzwerksegmentierung werden kritische Systeme von weniger sicheren Netzwerken isoliert, um potenzielle Auswirkungen zu begrenzen.

2. Schwacher Schutz für kleinere/dezentrale Energieressourcen

Kleinere und mittlere Betreiber, wie lokale Netzbetreiber, Erneuerbare-Energien-Genossenschaften und Stadtwerke, fehlen oft die Ressourcen für robuste Cybersicherheitsprogramme. Ihre dezentralen Systeme können zu einfachen Einstiegspunkten für Angreifer werden, die es auf größere Netzwerke abgesehen haben.

Zur Risikominderung sollten viele Organisationen Managed Security Services nutzen oder mit spezialisierten Anbietern zusammenarbeiten, die verteilte Netzwerke rund um die Uhr überwachen und schützen können. Durch die Implementierung von PAM-Tools (Privileged Access Management) können Betreiber den administrativen Zugriff kontrollieren und überprüfen und so sicherstellen, dass nur autorisiertes Personal kritische Systeme ändern oder verwalten kann.

3. Regulatorischer Druck – NIS-2, KRITIS, EnWG

Deutsche Energieunternehmen unterliegen Cybersicherheitsvorschriften wie NIS-2, KRITIS (Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen) und dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Diese Regelwerke erfordern ein strengeres Risikomanagement, umfassende Dokumentation und schnellere Meldung von Vorfällen – manchmal innerhalb von 24 Stunden. Während diese Vorschriften die Sicherheitsstandards erhöhen, stellen sie gleichzeitig hohe Anforderungen an Prozesse, Tools und Teams, insbesondere für kleinere Betreiber, die mit der Komplexität der Compliance kämpfen.

Aus diesem Grund sollten Organisationen Identity Governance and Administration (IGA)-Systeme implementieren, die prüfungsbereite Zugriffsaufzeichnungen führen und die Nutzeraktivität über alle Systeme hinweg überwachen. Sie automatisieren zudem Workflows zur Vorfallserkennung und -meldung, sodass Benachrichtigungen fristgerecht gemäß den NIS-2-Vorgaben übermittelt werden können. Die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung von Compliance-Prozessen hilft dabei, Sicherheitspraktiken an die gesetzlichen Anforderungen anzupassen, regulatorische Risiken zu minimieren und gleichzeitig die operative Kontinuität zu gewährleisten.

4. Erkennung, Reaktion und Sichtbarkeit von Vorfällen sind unzureichend.

Viele Energieversorger verlassen sich nach wie vor auf veraltete oder isolierte Überwachungssysteme, was zu einer langsamen Erkennung und Reaktion auf Cybervorfälle führt. Die fehlende Integration zwischen IT- und OT-Umgebungen verschleiert zusätzlich die Sichtbarkeit, sodass Angriffe oft unbemerkt bleiben, bis erheblicher Schaden entsteht.

Um dieses Problem zu lösen, sollten Organisationen Security Information and Event Management (SIEM)-Systeme in Kombination mit Security Orchestration, Automation and Response (SOAR)-Plattformen einsetzen. Diese Tools ermöglichen eine zentrale Überwachung sämtlicher IT-, OT- und Cloud-Assets und liefern Echtzeiteinblicke in verdächtige Aktivitäten. Zusätzlich stärken regelmäßige Penetrationstests und Bedrohungssimulationen die Reaktionsfähigkeit, indem Schwachstellen identifiziert werden, bevor Angreifer sie ausnutzen können.

5. Fachkräftemangel

Der deutsche Energiesektor steht vor einem kritischen Mangel an Cybersicherheitsexperten. Besonders kleinere Betreiber sind betroffen, da qualifizierte Fachkräfte häufig größere Unternehmen oder Tech-Firmen bevorzugen. Das Ergebnis sind überlastete Teams, uneinheitliche Sicherheitspraktiken und eine Abhängigkeit von externer Unterstützung.

Um dem entgegenzuwirken, müssen Unternehmen in Mitarbeiterschulungen und Sensibilisierungsprogramme investieren. Der Aufbau interner Expertise in den Best Practices der Cybersicherheit, kombiniert mit klaren betrieblichen Abläufen, befähigt die Mitarbeitenden, im Umgang mit Bedrohungen selbstbewusst zu handeln. Dies stärkt die Resilienz der Organisation und reduziert die Abhängigkeit von externen Experten.

6. Hybride Bedrohungen und Ransomware zielen auf kritische Infrastrukturen ab

Cyberkriminelle richten ihre Angriffe zunehmend auf Energieinfrastrukturen. Ransomware, Phishing und hybride Angriffe können die Stromversorgung stören, Daten manipulieren oder den Ruf schädigen.

Um sich gegen diese Bedrohungen zu schützen, müssen Energieversorger ein kontinuierliches Patch-Management implementieren, um neuen Angriffsvektoren einen Schritt voraus zu sein. Es ist unerlässlich, sich auf segmentierte Backups und Notfallwiederherstellungspläne zu verlassen, um den Betrieb im Falle eines Vorfalls schnell wiederherstellen zu können. Darüber hinaus sorgt der Einsatz von Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und starker Verschlüsselung an allen Zugangspunkten dafür, dass kritische Systeme vor unbefugtem Zugriff und Ransomware-Angriffen geschützt bleiben.

Cybersicherheit als nationale Priorität

Die Cybersicherheit im deutschen Energiesektor muss von einem technischen Thema zu einer nationalen Priorität werden. Es ist entscheidend, digitale Innovation mit robustem Schutz, Zusammenarbeit und kontinuierlicher Verbesserung in Einklang zu bringen.

Durch die Kombination von fortschrittlichen IAM- und PAM-Lösungen mit gesetzlicher Compliance, Mitarbeiterschulungen und proaktivem Risikomanagement können Energieversorger resiliente und sichere Infrastrukturen aufbauen, die sowohl die operative Exzellenz als auch das Vertrauen der Öffentlichkeit unterstützen.

Wenn Ihr Unternehmen auf der Suche nach einem vertrauenswürdigen IAM-Partner ist, um Ihre Cybersicherheit zu verbessern, Ihre Resilienz zu stärken und eine skalierbare, langfristige Compliance sicherzustellen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen dabei, Informationssicherheit in einen echten Geschäftsvorteil zu verwandeln.